骨粗鬆症グループ

骨粗鬆症

グループ

について

当グループでは、先代の阪本教授から教えられた知恵と経験を生かして診療にあたっています。

骨粗鬆症の多くは、加齢に伴って骨が脆くなり、骨折・寝たきりのリスクが高くなる状態です。しかし、ステロイドという免疫を抑える薬剤によっても引き起こされます。また、出産やダイエットによって骨粗鬆症になってしまう方もいます。

今や骨粗鬆症は決して高齢者の病気ではありません。閉経後(欲を言えば20代)にいかに骨密度(骨の量)を保てるかが非常に大切になります。必要な方には薬物療法をおすすめさせていただくこともあります。

当グループでは、骨密度だけでなく、寝たきりにならないように転倒予防にも重点を置いて、日々臨床・研究にあたっておりますので、骨粗鬆症でお悩みの方はお気軽にご相談してください。

外来紹介

現在、他院におかかりの方は、できるだけ紹介状を頂いて来て下さい。

どんな治療を行なっていたのか、薬は効いたのか効いていなかったのかなど、細かい情報が記載されています。また、薬が重複してしまったり類似薬が処方されてしまう可能性がありますので、お薬手帳も持参していただけると幸いです。

-

03-3784-8419

-

03-3784-8000

-

03-3784-8400

骨粗鬆症とは

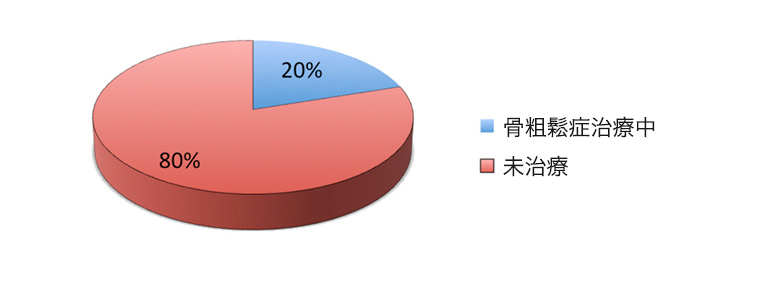

現在日本国内には、骨粗鬆症患者さんは1280万人いると推測されています。

しかし、実際にクリニックや病院で治療を受けている方は20%です。残りの80%の方は、治療をしていないことになります。

では、なぜ受診をしないのでしょうか。

それは、症状が無いからです。骨粗鬆症の怖いのは、普段は症状が無いにも関わらず、重症になっていきなり症状が現れます。

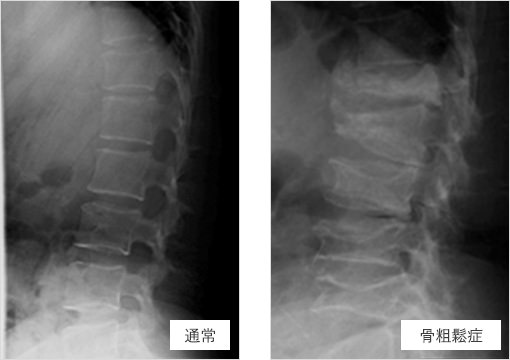

上のレントゲン写真は、腰椎(腰の骨)ですが、左右を比べると、骨の形が大分違うことに気付くと思います。

この患者さんは、ここまで変形するまで自覚症状があまりなかったため様子を見ていました。

ここまで圧迫骨折(椎体が潰れること)を来していると、治療はかなり難渋しますので早期の検査・適切な治療がとても大切になります。

検査方法

骨粗鬆症はどのような検査をするのでしょうか。

- 01腰椎、胸椎のレントゲン撮影

- 02骨密度(DXA Hologic社製 Discovery)

- 03血液検査、尿検査(骨代謝マーカー)

レントゲン検査では、知らないうちに背骨が潰れていないかを調べます。

また、骨密度は、世界的に有名なHologic社製の機器を用いてDXA法にて測定しています。

手や踵で骨密度を測定されたことがある方もいると思います。

しかし、これらは、スクリーニングには向いていますが精密検査には向きません。そのため、当施設では、DXA法を用いて、腰椎、股関節、手関節の3か所の骨密度を測定し、総合的に判断しております。

さらに血液検査や尿検査を用いて骨代謝マーカーを測定することにより、骨を作ったり、壊したりするスピードを調べ、『骨質』に関しても、血液中のホモシステインやペントシジンといった骨質関連マーカーを測定しています。

治療方法

検査結果から総合的に判断し、必要に応じて食事指導、運動指導、内服処方を行います。

栄養指導に関しては、希望者は大学病院の管理栄養士の方から直接栄養指導を受けることが出来ます。

骨粗鬆症治療薬

一部ですが、当院で使用している骨粗鬆症治療薬について簡単に説明いたします。

一部の内容は、当科のデータを参考にしておりますので、私見的な内容が含まれている事を予めご了承下さい。

ビスホスホネート製剤

- 昭和大学病院

取り扱い - ダイドロネル、ボナロン、アクトネル、ベネット、リカルボン

ビスホスホネート製剤は、破骨細胞(骨を吸収する役割)の活性化を抑制することによって、骨密度を増加させます。

また、内服薬と点滴があり、内服を希望される患者さんは正しく内服することが適切な効果を得るためには重要です。(早朝)空腹時に飲んで、30分から60分間は、何も食べず、横になってはいけないなどの制約があります。

点滴の場合は、月に1回病院で点滴します(点滴時間:30分間)。点滴の際は食事などの制約はありません。

注意点

過去に顎骨壊死が副作用として報告され、現在でも一部の歯科の先生は「顎の骨を溶かす薬」と誤解されている先生もいるようです。しかし、2016年の顎骨壊死ポジションペーパーによると、口腔内にいる常在菌由来の骨髄炎が主な原因と報告されております。

念のため、歯科治療を行う際は、歯科医の先生と相談の上、治療を進めて下さい。

SERM(選択的エストロゲンモジュレーターレセプター)

- 昭和大学病院

取り扱い - エビスタ、ビビアント

SERMは、女性ホルモンの良い所を取り出して作った薬です。

女性ホルモン剤とは違って、子宮内膜症や乳がんの発生リスクは心配ないとされています。

骨密度を増やす働きは、ビスホスホネート製剤より効果はマイルドですが、1日1回、食後の内服が可能なため、飲みやすくなっています。

注意点

閉経後早期5年以内の使用はあまり推奨していません。

また、下肢の静脈血栓症の心配も報告されていますが、幸い、当科の患者さんで、SERMによる静脈血栓症の患者さんはいません。

PTH(副甲状腺ホルモン)製剤

- 昭和大学病院

取り扱い - フォルテオ、テリボン

この薬剤は、骨密度を大きく増やす事ができる薬剤です。

比較的重症の骨粗鬆症患者さんに使用することが多く、特に背椎への効果が高いです。

どちらも注射製剤で、フォルテオは1回/日、テリボンは2回/週を自分で注射します。インスリンの自己注射と同じ要領です。テリボンは、1週間に1回、病院で注射してもらうことも可能です。

注意点

ヒトでは報告されていませんが、動物実験にて骨肉腫の危険が認められたため、悪性腫瘍の既往歴のある方は使用できません。また、副甲状腺機能障害の方も使用出来ません。

デノスマブ(ヒト型抗RANKL製剤)

- 昭和大学病院

取り扱い - プラリア

骨を壊す細胞(破骨細胞)は、骨を作る細胞(骨芽細胞)と結合することによってさらに活性化されます。この結合する部分をRANK-RANKLと言いますが、このRANKLをブロックすることにより、破骨細胞の活性化を抑制します。

デノスマブの良い点は、6ヶ月に1回の皮下注射ということです。

注意点

ごくまれに注射後に、血液中のカルシウム濃度が下がることがあり、予防のためにビタミンD製剤やカルシウム製剤を併用して内服して頂くことがあります。

また、治療を中断することによる、骨密度低下をきたすことが報告されており、どの薬剤にも言えることですが、治療を継続することがとても大切な薬剤です。上記の点に注意すれば非常に有用な薬剤で、10年間の有効性も報告されております。

抗スクレロスチン抗体

- 昭和大学病院

取り扱い - イベニティ

骨吸収と骨形成の両方の特徴を有する薬剤です。月1回皮下注射を12ヶ月間行います。

とても骨折予防効果が高い薬ですが、重症骨粗鬆症の患者さんに限定されています。発表されて間もないですが、現在、承認されている薬剤の中で最も骨密度を上げる効果は高いと思われます。

注意点

虚血性心疾患や脳血管障害の既応がある方や治療中の患者さんは使用することができません。まずは、主治医にご相談ください。

ビタミンD製剤

- 昭和大学病院

取り扱い - ワンアルファー、アルファロール、エディロール

ビタミンDは、尿や便に排出されるカルシウムを、再び体の中に取り入れる作用があります。

また、他の骨粗鬆症薬との併用でよく使用され、骨密度の増加がより期待出来ます。

注意点

ビタミンDを取り過ぎると、血液中のカルシウム濃度が高くなることがあります。そのため、病院の薬以外にサプリメント(ビタミンDやカルシウムなど)を摂取されている患者さんは高カルシウム血症の危険が高くなりますので、主治医に相談してください。

カルシウム製剤

- 昭和大学病院

取り扱い - アスパラCa、乳酸カルシウム

カルシウム製剤は、カルシウムの補給のためのものです。

多くは骨粗鬆症の薬剤をサポートする形で併用されます。

なお、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」によると、カルシウム製剤だけで治療していても、あまり骨密度は増加しません。

ビタミンK製剤

- 昭和大学病院

取り扱い - グラケー

ビタミンK製剤は、骨を丈夫にする薬剤と考えられています。

作用機序は、分からない点も多いですが、ビタミンKが不足している群では、骨折が多いことが確認されています。ビタミンKが不足しているかどうかは、血液検査で分かります。

注意点

脳梗塞や心臓疾患などで「ワーファリン」というお薬を内服している方は、作用が打ち消されてしまいますので、ビタミンK製剤は服用出来ません。

スタッフ紹介

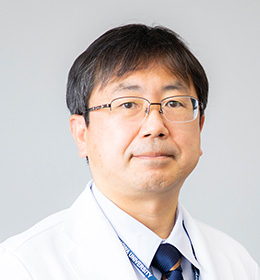

准教授

永井 隆士

リハビリテーション医学講座

- 専門分野

- 骨粗鬆症、骨代謝、リハビリテーション

- 資格

- 日本整形外科学会整形外科専門医・指導医、日本リハビリテーション医学会専門医・指導医、日本体育協会公認スポーツドクター、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、日本整形外科学会認定スポーツ医、日本整形外科学会認定リウマチ医、日本温泉気候物理医学会 温泉療法医、義肢装具等適合判定医師

助教

谷 聡二

- 専門分野

- 脊椎・脊髄外科、骨粗鬆症

- 資格

- 日本整形外科学会整形外科専門医

Duke University

(North Carolina)へ留学中

石川 紘司

- 専門分野

- 脊椎・脊髄外科、骨粗鬆症、骨代謝

- 資格

- 日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、骨粗鬆症学会認定医

日本鋼管病院

に出向中

岡村 博輝

- 専門分野

- スポーツ整形、骨粗鬆症

- 資格

- 日本整形外科学会整形外科専門医

客員教授

阪本 桂造

- 専門分野

- スポーツ医学、膝関節外科、骨代謝骨粗鬆症

- 資格

- 日本整形外科学会整形外科専門医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医 日本体育協会公認スポーツドクター、日本リウマチ学会リウマチ専門医、日本リハビリテーション医学会認定臨床医 日本リウマチ財団登録医、身体障害者福祉法第15条第1項指定医

代表的な業績

Changes in Testing and Treatment Methods in Osteoporosis Care

Takashi Nagai , Koji Ishikawa, Koki Tsuchiya et al,

Journal of Osteoporosis

Volume 2024, Article ID 9629891,Relationship between sacral-abdominal wall distance, movement performance, and spinal alignment in osteoporosis: a retrospective study

Takashi Nagai, Makoto Miyagami, Shota Nakamura, et al

BMC Geriatrics (2024) 24:252Controlling nutritional status score predicts postoperative complications after hip fracture surgery

Toshio Yagi, Yusuke Oshita, Ichiro Okano et al,

BMC Geriatrics (2020) 20:243 https://doi.org/10.1186/s12877-020-01643-3Nagai T, Miyagami M, Nakamura S, et al. Relationship between sacral-abdominal wall distance and grip strength in postmenopausal osteoporotic patients. JCSM Rapid Communications. 2023

Nagai T, Miyagami M, Okano I, et al. Association of Spinal Alignment and Abdominal Circumference with Sarcopenia Status and Fall Risk in Patients with Osteoporosis: A Retrospective Study. Nutrients. 2023

Nagai T, Kuroda T, Ishikawa K, et al. Pregnancy- and lactation-associated osteoporosis in the mother after the first and second children: A case report. Int J Surg Case Rep. 2023

Nagai T, Tomita K, Kubo K, et al. A case report of effective intra-articular elcatonin administration in a patient with osteonecrosis of the lunate. Int J Surg Case Rep. 2023

Tsuchiya K, Ishikawa K, Kudo Y, et al. Analysis of the subsequent treatment of osteoporosis by transitioning from bisphosphonates to denosumab, using quantitative computed tomography: A prospective cohort study. Bone Report 2021.

Tani S, et al. The effect of denosumab on pedicle screw fixation: a prospective 2-year longitudinal study using finite element analysis. J Orthop Surg Res. 2021:26;16(1):219.

Nagai T, at. al.The serum 25(OH)D level and hand grip strength for fall risk assessment among osteoporotic elderly Japanese women. Arch Osteoporos. 2021 Feb 24;16(1):42.

Nagai T, Tomita K, Kubo K, et al. A case report of effective intra-articular elcatonin administration in a patient with osteonecrosis of the lunate. Int J Surg Case Rep. 2023

Tsuchiya K, Ishikawa K, Tani S, et al. Analysis of three-dimensional bone mineral density and bone strength measured by quantitative computed tomography following denosumab discontinuation in a patient with postmenopausal osteoporosis Clinical Interventions in Aging. 2019

Ishikawa K, Nagai T, Tsuchiya K, et al. High bone turnover status as a risk factor in symptomatic hypocalcemia following denosumab treatment in a male patient with osteoporosis. Clinical Interventions in Aging 2018

Kuroda T, Ishikawa K, Nagai T, et al. Quadrant Analysis of Quantitative Computed Tomography Scans of the Femoral Neck Reveals Superior Region-Specific Weakness in Young and Middle-Aged Men With Type 1 Diabetes Mellitus. Journal of Clinical Densitometry. 2017

Ishikawa K. Nagai T, Tsuchiya K, et al. High Bone Turnover Elevates the Risk of Denosumab-induced Hypocalcemia in Women with Postmenopausal Osteoporosis. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2016

Ishikawa K, Fukui T, Nagai T, et al. Type 1 diabetes patients have lower strength in femoral bone determined by quantitative computed tomography: A cross-sectional study Journal of Diabetes Investigation. 2015.

Nagai T, Sakamoto K, Kuroda T, et al. The relationship between serum homocysteine levels and vertebral fractures: Showa Univ J Med Sci. 2015

Nagai T, Sakamoto K, Osawa N, et al. Should bone turnover be suppressed quickly or gradually after daily teriparatide treatment? Osteoporosis Jpn. 2015

Sakamoto K, Nagai T Falls and Hip Fractures Prevention 4, J Yoga Phys Ther. 2014

Nagai T, Sakamoto K, Ishikawa K, et al. A Case of Femoral Diaphyseal Stress Fracture after Long-term Risedronate Administration Diagnosed by Iliac Bone Biopsy. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2013

Nagai T, Sakamoto K, Munechika K, et al. Changes in blood pressure after the first dose of calcitonin (elcatonin): Showa Univ J Med Sci. 2013

Nagai T, Sakamoto K, Fujino H, et al. Results of 10 years of etidronate for osteoporosis patients. JSBM. 2013

Nagai T, Sakamoto K, Matsunaga A, et al. Effects of 3 years of treatment with a selective estrogen receptor modulator for postmenopausal osteoporosis on markers of bone turnover and bone mineral density. Showa Univ J Med Sci. 2012

Nagai T, Sakamoto K, Shibuki T, et al. Changes in bone mineral density when bone metabolism is in a state of low turnover. JSBM. 2012

Nagai T, Sakamoto K, Munechika K, et al. Psychological effect of osteoporosis drug formulation on osteoporosis patients. Osteoporosis Jpn. 2012

Nagai T, Sakamoto K, Munechika K, et al. Relationships between markers of bone metabolism in osteoporosis treatment. Showa Univ J Med Sci. 2011

Sakamoto K, Nagai T, Murakami J: Does A One-minute Unipedal-standing Balance Exercise with Eyes Open Three Times Daily Increase Bone Mineral Density? A Randomized Controlled Trial, The Showa University Journal of Medical Sciences. 2010

Nagai T, Sakamoto K, Inagaki K, et al. Effect of calcitonin preparation (elcatonin) on blood pressure and pulse wave velocity. J. East. Jpn. Orthop. Traumatol. 2010

1. Nagai T, Sakamoto K, Miyaoka H, et al. Effect of Elcatonin on brachial-ankle pulse wave velocity:a preliminary report. J. East. Jpn. Orthop. Traumatol. 2009

骨粗鬆症

グループ

に関連する

お知らせ

-

永井 隆士 先生の論文が掲載されました

リハビリテーション医学講座の永井先生の論文が掲載されました。 永井先生が新たに提唱したSAD(sacral vertebral-abdominal wall distance) と運動機能の関係性を示しました。

-

第38回日本整形外科学会基礎学術集会で発表を行いました

第38回日本整形外科学会基礎学術集会 [10月19 – 20日, 2023]がつくば国際会議場で開催されました。当講座からは大学院生の宮上 真 先生、豊田 仁志 先生、長崎 計 先生、准教授の永井 隆士 先生がポスター発表、助教の百々 悠介 ...

-

石川 紘司 先生がASBMR2023(アメリカ骨代謝学会)でYoung Investigation Awardを受賞されました

石川 紘司 先生がカナダのバンクーバーで行われた、The American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR)[ October 13 – 16, 2023]で「Mouse ...